„Kultur ist nicht nur schmückendes Beiwerk“

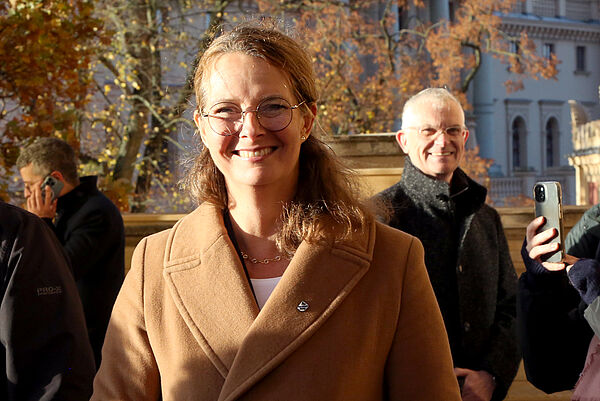

Kulturelle Grundversorgung. Förderung und Unterstützung in finanziell herausfordernden Zeiten. „Kultur ist nicht nur schmückendes Beiwerk“, sagt Ministerin Bettina Martin im Interview zur Landeskulturkonferenz in Neubrandenburg.

Kulturelle Grundversorgung ist ein zentrales Thema am Donnerstag auf der Landeskulturkonferenz. Was verstehen Sie darunter?

Bettina Martin: Unter Kultureller Grundversorgung verstehe ich ein verlässliches Angebot von Kunst und Kultur für alle Menschen im Land, generationenübergreifend und unabhängig davon, wo sie leben. Damit meine ich nicht nur die Möglichkeit, kulturelle Veranstaltungen wie eine Theatervorstellung zu besuchen oder ein Angebot zum Erwerb kultureller Grundkompetenzen an den Musik- oder Jugendkunstschulen. Es geht auch um das Recht jedes einzelnen Menschen auf kulturelle Teilhabe, auf Mitgestaltung und kulturellen Ausdruck.

Kultur muss gelebt werden – und zwar in Stadt und Land gleichermaßen, als fester Bestandteil des öffentlichen Lebens und des gesellschaftlichen Miteinanders. Erfolgreiche Modelle hierfür sind konsumfreie, multifunktionale Räume wie Bibliotheken, soziokulturelle Zentren oder, wo es schon erfolgreich getan wird, auch außerhalb des Unterrichts geöffnete Schulen oder Dorfkirchen. Kultur ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und sie ist unverzichtbar. Sie stärkt Zusammenhalt und Gemeinschaft und schafft neue Perspektiven. Ich finde, insbesondere in der heutigen Zeit müssen wir uns klar dazu bekennen, dass Kultur keine freiwillige Aufgabe, kein nettes Ad-On ist, sondern für die Menschen vor Ort, für die Gemeinschaft und das gesellschaftliche Miteinander unverzichtbar – und daher auch vor Übergriffen aller Art geschützt werden sollte.

Wie kann die Kulturelle Grundversorgung auch in finanziell herausfordernden Zeiten gesichert werden?

Kultur ist Gemeinschaftsaufgabe: Die Verantwortung zur Absicherung der Kulturellen Grundversorgung liegt beim Land, bei Kommunen, Landkreisen und zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren gemeinsam. Nur zusammen sind wir in der Lage, diese Aufgabe zu stemmen – gerade in Zeiten begrenzter öffentlicher Mittel. Wir brauchen eine verbindliche Verankerung und eine strategische Planung, die kooperativ erarbeitet wurde.

Ich bin deshalb sehr froh, dass es der Landesregierung in den laufenden Haushaltsverhandlungen zum neuen Doppelhaushalt gelungen ist – anders als in vielen anderen Bundesländern – die Kultur vor Spareinschnitten zu bewahren. Es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir angesichts der schwierigen Haushaltslage die Dynamisierung der Kulturförderung aufrechterhalten.

Kulturelle Grundversorgung braucht Räume, Personal und Infrastruktur. Hierfür werden bereits bestehende, nichtkommerzielle Räume wie Bibliotheken oder Gemeinderäume geöffnet. Dort entstehen Orte der Begegnung, wo neue Ideen geboren werden, die die Gemeinde, den Stadtteil oder eine gesellschaftliche Gruppe voranbringen. Das Hauptamt, das heißt professionelles, dafür zuständiges und angestelltes Personal, ist dafür unerlässlich, aber nicht der alleinige Träger. In Mecklenburg-Vorpommern engagieren sich sehr viele Menschen ehrenamtlich auch für Kunst und Kultur – und diese sind unglaublich aktiv und motiviert. Ohne dieses zivilgesellschaftliche Engagement wäre unsere Kulturlandschaft in MV sehr viel ärmer. Es ist eine unverzichtbare Säule. Doch das Ehrenamt braucht verlässliche hauptamtliche Strukturen zur Gewährleistung von Qualität, Struktur und zur professionellen Anleitung und Unterstützung der Ehrenamtlichen.

Klar ist, Kultur ist nicht nur schmückendes Beiwerk einer funktionierenden demokratischen Gesellschaft, sondern vielmehr ein wichtiger Grundpfeiler. Zu meinen, darauf verzichten zu können, wäre ein teurer Irrtum.

Mecklenburg-Vorpommern ist ein Flächenland. Was bedeutet das für die Kultur abseits der großen Städte?

Wir brauchen überall auf dem Land den Zugang zu Kunst und Kultur, selbstverständlich auch im ländlichen Raum. Das ist eines meiner kulturpolitisch wichtigsten Ziele. Kultur abseits der großen Städte, also in ländlichen Räumen, in den Dörfern und Kleinstädten, zeichnet ein ganz eigenes Bild. Sie ist häufig selbstorganisiert, teilhabeorientiert, niedrigschwellig, alltagsnah und ehrenamtlich getragen. Diese Form von Kulturangeboten ist für die Menschen vor Ort identitätsstiftend und unheimlich gemeinschaftsfördernd, und damit auch demokratiefördernd. Die Kommunen vor Ort sind hier zwar in der Verantwortung, aber zunehmend nicht in der Lage, ausreichend finanziell zu unterstützen.

Um die vielfältigen Vernetzungs- und Kulturmanagement-Aufgaben in ländlichen Räumen zu übernehmen, braucht es für alle erreichbare, verlässliche Strukturen. Schon allein aufgrund der räumlichen Größe unserer Landkreise, Ämter und Gemeinden können kommunale Kulturverwaltungen diese Aufgabe nicht allein übernehmen und überall unmittelbar vor Ort wirken.

Ein Lösungsweg, den Mecklenburg-Vorpommern als ein Ergebnis aus dem Diskussionsprozess zur Erstellung der Kulturpolitischen Leitlinien umsetzt, sind dezentrale Strukturen und aufsuchende Vermittlungsangebote. So bietet zum Beispiel Kulturland MV mit einer dezentralen Struktur und den vom Land finanzierten Beratungs- und Vermittlungsangeboten bereits vielfältige Anknüpfungspunkte. Regionale Kulturnetzwerke, die drei neuen Aller.Land-Projektregionen und LEADER-Regionen bilden zudem Cluster, die in diese Aufgaben eingebunden werden können.

Die zentralen Fragen für die Kulturelle Grundversorgung in ländlichen Räumen sind Mobilität und Erreichbarkeit. Vor allem junge und ältere Menschen sind auf Angebote in der Nähe oder spezielle Mobilitätsangebote angewiesen. Mobile, digitale und temporäre Angebote können ergänzen, jedoch sind sie kein Ersatz für das Erleben und Mitgestalten vor Ort. Wir brauchen also überall eine Grundversorgung.

Wie kann man Kunst und Kultur in Dörfern und kleinen Städten fördern, unterstützen, sichtbar machen? Haben Sie Beispiele?

Gemeinden, denen die finanziellen Ressourcen fehlen, können Räume und kostenlose Infrastruktur zur Verfügung stellen, um zum Beispiel Kunstschulen oder freien Theatern die Möglichkeit zu geben, in der Gemeinde präsent zu sein. Sie können aber auch zu anderen Vereinen wie der Feuerwehr oder dem Landfrauenverein vermitteln, umso gemeinsam eine Projektidee auf die Beine zu stellen und umzusetzen.

Mobile Modellprojekte wie bspw. das Projekt „Fette Elke Tanzlokale“ des Rock gegen Rechts Mecklenburg-Vorpommern e.V., das über die Amadeu Antonio Stiftung, den Vorpommernfonds und den Landesverband Soziokultur finanziert wird, müssen sichtbarer werden. Es gibt so viele tolle Projekte im Land, über die nicht genug gesprochen wird.

Zur Förderung und Unterstützung der Kultur in ländlichen Räumen hat die Landesregierung seit 2024 den Bürgerfonds und hier speziell den Bürgerfonds Kultur ins Leben gerufen. Dieser fokussiert sich explizit auf kleine lokale Projekte, die in den übrigen Förderprogrammen des Landes nicht berücksichtigt werden können, aber für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort einen enormen Gewinn darstellen. Hier werden Projekte gefördert, die die unterschiedlichsten Akteure zusammenbringen. Ein Beispiel ist die Künstlerin Susanne Gabler, die 2024 zusammen mit dem Frauenverein Tribsees eine Kunstaktion „Floßfest“ auf der Trebel veranstaltete, bei dem zusammen ein Floß gebaut wurde; der Frauenverein häkelte wochenlang das Segel. Anstoß hierfür waren der 190. Geburtstag des romantischen Malers Louis Douzette, der in Tribsees geboren wurde, sowie der Wille, sich künstlerisch mit der Mobilität im ländlichen Raum auseinanderzusetzen.

Am Donnerstag in Neubrandenburg geht es um Perspektiven für Kunst und Kultur. Welche Rolle spielen dabei die Kulturpolitischen Leitlinien?

Es geht bei der Landeskulturkonferenz in diesem Jahr vor allem um die zentrale Rolle von Kunst und Kultur für unser demokratisches Zusammenleben. Es geht darum, wie wir die Kulturlandschaft stark machen gegen die massiven Angriffe gegen die Kunstfreiheit. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir den ehemaligen Oberbürgermeister von Neubrandenburg, Silvio Witt, als Keynote-Speaker gewinnen konnten, der zu diesem Thema viel aus seinen Erfahrungen als Kommunalpolitiker und auch als Künstler beitragen kann.

Ich bin froh, dass wir die Kulturpolitischen Leitlinien haben. Sie sind nicht nur die Grundlage der derzeitigen und der zukünftigen Kulturpolitik des Landes, sondern vor allem ein Arbeitsauftrag, den uns die Kulturakteurinnen und -akteure in Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen des Beteiligungsprozesses 2019 gegeben haben.

Im Interview vor genau einem Jahr sagten Sie: „Wir sind mitten in der Umsetzung, haben schon sehr viel geschafft, aber sind noch lange nicht am Ziel.” Wie ist der Stand heute?

Wir sind weiter vorangekommen, aber noch nicht fertig. Wir sind – auch, weil einige Handlungsempfehlungen in den Leitlinien Daueraufgaben sind – weiterhin mitten in der Umsetzung. Gleichzeitig haben wir in den vergangenen Jahren viele Meilensteine erreicht. So hat 2025 die Fachstelle für kulturelle Teilhabe ihre Arbeit aufgenommen. Mit dem dazugehörigen Teilhabefonds stehen hier jetzt Landesmittel für kulturelle Inklusions- und Teilhabeprojekte zur Verfügung. Außerdem wirkt die Fachstelle beratend und vernetzend. Das ist von den Kultureinrichtungen und Kulturakteurinnen und -akteuren im Land sehr gut angenommen worden.

Wir haben die Kulturförderrichtlinie grundlegend reformiert und ein Mindesthonorar in der Bildenden Kunst eingeführt und, und, und. In diesem Jahr haben wir uns mit drei Runden Tischen dem Thema Kulturelle Grundversorgung gewidmet. Wir haben uns diesem großen (und oft unklaren) Begriff aus verschiedenen Perspektiven angenähert: eine Verständigung im Grundsatz, Bedingungen in den ländlichen Räumen und die tragende Rolle von Ehrenamt. Hierzu wurden Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Wissenschaft, Bildung und Kultur an einen Tisch gebracht. Die Ergebnisse – wie auch die der anderen Runden Tische – bündeln wir in Broschüren, damit auch andere nachlesen können, welche Gedanken hier ausgetauscht wurden.

Ein weiteres Thema sind die kulturellen Landesverbände, die wir als aktive Partner und Fürsprecher ihrer Mitglieder weiter stärken. Es werden mittlerweile zahlreiche Fonds durch verschiedene kulturelle Landesverbände wie den Landesverband für populäre Musik und Kreativwirtschaft M-V oder den Landesverband Freie Darstellende Künste M-V zur Mittelweitergabe betreut. Hier werden die Fördermittel niedrigschwelliger, noch qualifizierter und schneller bereitgestellt.

Das Kabinett hat vor Kurzem die Engagementstrategie des Landes in der ersten Lesung verabschiedet. Hier haben wir uns natürlich auch an der Erarbeitung beteiligt und die Interessen der Ehrenamtlichen in Kunst und Kultur in die Debatte eingebracht.

Zu einem Update gehören nicht nur die erledigten, sondern auch die noch ausstehenden Aufgaben für die Zukunft. Auf unserer To-Do-Liste stehen weiterhin Themen wie Digitalisierung in Kunst und Kultur – wo wir schon viel getan haben, aber noch lange nicht am Ziel sind – sowie ein Landeskonzept Kulturelle Bildung. Letzteres wird derzeit bereits erarbeitet und 2026 finalisiert.

Landeskulturkonferenz heißt auch: Zeit für Diskussionen, Gespräche, Bilanzen. Was hat sich seit 2024 getan?

Das aktuelle Jahr war geprägt von zahlreichen Großereignissen. So wurden das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund und das Staatliche Museum in Schwerin nach jeweils langen Bauphasen wiedereröffnet. Diese zwei Zuschauermagneten werden das Kulturland Mecklenburg-Vorpommern fortan wieder bereichern. In diese Riege wird sich die Eröffnung der Galerie der Romantik im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald sehr bald einreihen.

Wie bereits erwähnt, hat die Fachstelle für Kulturelle Teilhabe ihre Arbeit aufgenommen und berät, vernetzt und fördert nun in ganz Mecklenburg-Vorpommern zu Themen wie Barrierefreiheit, Inklusion und Diversität.

Eine weitere freudige Nachricht war die Verkündung der ausgewählten Regionen des neuen „Aller.Land“-Bundesförderprogrammes, die im September in die Umsetzungsphase gestartet sind. Aus Mecklenburg-Vorpommern haben drei Regionen den Zuschlag erhalten, was im Bundesvergleich wirklich außerordentlich ist. Darüber freue ich mich persönlich ganz besonders, denn diese Projekte setzen den Fokus nicht nur auf ländliche, sondern dazu auch noch auf strukturschwache Regionen, die nun vorbildhaft partizipative und nachhaltige Modelle erproben sollen.

Als letztes möchte ich noch erwähnen, dass wir das neue Denkmalschutzgesetz nach langer Erarbeitungszeit und vielen Diskussionsrunden mit den unterschiedlichen Ressorts und Interessenvertretungen fertig haben und es noch im November dem Landtag zur abschließenden Entscheidung vorliegt.

Wo liegen die Herausforderungen für 2026?

Eine große Herausforderung, die vor uns liegt, ist die Haushaltslage und damit die begrenzten finanziellen Mittel, die nun umso strategischer eingesetzt werden müssen. Wie gesagt, im kommenden Doppelhaushalt 2026/2027 wird es im Kultureinzelplan keine Kürzungen geben. Dennoch stehen auch wir als Land vor der Herausforderung, uns zu fragen, was können und müssen wir unter den Bedingungen unbedingt absichern – also genau das Thema der Landeskulturkonferenz. Wir beobachten, dass es in einigen Kommunalhaushalten bereits einen Rückgang der Kulturförderung gibt. Hier gilt es, gemeinsam kluge Lösungen zu finden, um durch diese finanzschwachen Zeiten hindurchzukommen und die Kulturelle Grundversorgung für die Bürgerinnen und Bürger zu erhalten.

Und natürlich wird im Jahr 2026 ein neuer Landtag in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Dabei ist es das Ziel, Kunst und Kultur in den Diskussionen eine wichtige Rolle zukommen zu lassen und sicherzustellen, dass die Kunstfreiheit in unserem Land ein unantastbares Gut bleibt.

Und worauf freuen Sie sich im kommenden Kulturjahr?

Das kommende Jahr wird ein Jahr voller Jubiläen: 35 Jahre Nordischer Klang, 80 Jahre Greifswalder Bachwoche, 40 Jahre Schönberger Musiksommer, 35 Jahre Fantasia AG und vieles mehr. Am 4. Juli 2026 lädt der Runde Tisch Landesgeschichte zum Festival der Landesgeschichte „Stier trifft Greif“ in Barth ein. Zuletzt fand das Festival 2023 in Ribnitz-Damgarten statt und ich war selbst vor Ort und sehr begeistert.

Wir werden auch nächstes Jahr weitere (Wieder-) Eröffnungen von Kultureinrichtungen haben, die aufgrund von Bauarbeiten länger geschlossen waren: Das Schloss Ludwigslust öffnet beispielsweise wieder seine Türen und wird, da bin ich ganz sicher, ebenfalls Publikum aus nah und fern anziehen. Das kommende Kulturjahr bietet also wieder für alle etwas und ich freue mich schon sehr darauf.

Das Programm der Landeskulturkonferenz

Die Landeskulturkonferenz am Donnerstag im Haus der Kultur und Bildung in Neubrandenburg. Hier die Infos und das Programm.