Ein Blick ins Gedächtnis des Landes

Manche sind klein wie eine Erbse. Andere in edles Leder gebunden. Oder aus einer Zeit, in der an Buchdruck noch lange nicht zu denken war. Die Landesbibliothek MV ist eine wahre Schatzkammer! Wer sie besucht, kann tief in die Geschichte des Landes tauchen. Sich durch unzählige Fachgebiete der Gegenwart blättern. Und weit mehr als nur „historische Schinken“ entdecken.

Das Reich der Bücher liegt dort, wo es normalerweise keine Besucherin und kein Besucher sieht. Gritt Brosowski geht vorweg. Vorbei an der Ausleihtheke, den Schreibtischen der Kolleginnen und Kollegen. Eine schwere Tür fällt ins Schloss. Dann steht die Bibliothekarin und Regionalreferentin mitten im Gedächtnis des Landes: dem Magazin.

Links und rechts Metallkolosse bis unter die Decke. Gritt Brosowski dreht an einem der Regalgriffe. Fast lautlos bewegen sich zwei Reihen auseinander. Geben den Blick frei auf alte Bücher mit goldumrandeten Deckeln und Leichenpredigten. Es hätten auch Kantaten sein können. Spätmittelalterliche Handschriften. Zeitungen. Landkarten. Oder Theaterzettel längst vergangener Spielzeiten. All das und noch viel mehr lagert hier. Alles in allem um die 800.000 Medien aus neun Jahrhunderten.

Was den Weg in die Bibliothek findet? Alles, was in Mecklenburg-Vorpommern verlegt wird. Zeitungen und Zeitschriften, zum Beispiel. Bücher. Kalender. Noten. CDs. DVDs. Kirchenbriefe. Auch der Katalog vom Filmkunstfest. Der Landesbibliothek jeweils ein Exemplar dieser Medien zu überlassen, ist Pflicht. Für Verlage. Ab einer Auflage von 25 auch für Privatpersonen. Als Regionalbibliothek sammelt sie außerdem Literatur über MV. Und dann ist da noch die wissenschaftliche Ausrichtung mit Fachbüchern und Zeitschriften ohne regionalen Bezug, aber zu jedem Wissenschaftsgebiet der Welt.

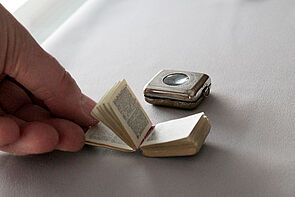

Und was ist das kurioseste Exemplar im Bestand? Für die einen aus dem Bibliotheksteam ist es ein erbsengroßes Buch, für andere eines aus Palmblättern. Oder das eines italienischen Architekten, mit einem Griff am Buchrücken.

Wer in der Landesbibliothek angemeldet ist, kann zwar nicht immer alles für den Zuhause-Gebrauch ausleihen, vor Ort aber nahezu im gesamten Bestand stöbern. Einer der größten Schätze des Hauses bleibt Nutzerinnen und Nutzern aber auch hier verborgen: das Fragment des Rolandsliedes. Die mittelhochdeutsche Adaption des altfranzösischen „Chanson de Roland“ durch den Pfaffen Konrad stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist das älteste Exemplar in der Bibliothek. Die auf Pergament geschriebenen Teile des Versepos liegen gut geschützt im Safe. Damit sie auch weiterhin nicht mit der Zeit im Gedächtnis des Landes verblassen.

Die Landesbibliothek besitzt heute noch rund 4.000 Bücher aus der Sammlung von Friedrich zu Mecklenburg-Schwerin. Vielen von ihnen hat der Lauf der Zeit stark zugesetzt. Wie die Bibliothek sie vor dem weiteren Verfall bewahrt und damit auch für kommende Generationen sichert? Das Video gibt einen Einblick.